自営業で働いていると、将来もらえる年金が少ないのではと不安に感じることもあるでしょう。

特に国民年金のみが対象となる自営業者は、年金の仕組みや支給額についてしっかりと理解しておく必要があります。

本記事では、自営業者がもらえる年金の平均額や計算方法、年金額を増やすための方法についてわかりやすく解説します。

公的機関のデータや信頼性のある外部リンクを用いながら、将来の年金対策に役立つ情報を網羅的に紹介します。

自営業の人は年金をいくらもらえるのか?基本をわかりやすく解説

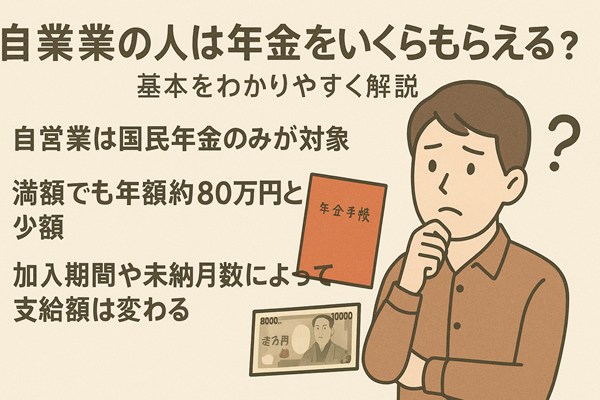

自営業の年金は、サラリーマンの厚生年金とは異なり、主に「国民年金(基礎年金)」が対象となります。

そのため、年金支給額は比較的少なく、将来の生活資金に不安を感じる人も多いのが現状です。

自営業は国民年金のみが対象だから

自営業者は「第1号被保険者」として、国民年金への加入が義務づけられています。

サラリーマンや公務員のように会社が加入する厚生年金には加入できません。

日本年金機構によると、国民年金は老後の最低限の保障を目的とした制度です。

つまり、自営業者が老後にもらえる年金は、あくまで「基礎年金」のみが基本となるのです。

満額でも年額約80万円と少額だから

2025年度の国民年金の満額は、年額794,800円(月額66,233円)です。

この金額は、40年間保険料をすべて納めた人のみが受け取れる金額です。

この程度の年金では、家賃や生活費をまかなうには足りない場合も多いでしょう。

多くの自営業者が「年金だけでは生活できない」と感じているのは、この支給額の低さが原因です。

加入期間や未納月数によって支給額は変わるから

国民年金は「保険料の納付期間」によって受給額が変わります。

納付期間が40年未満だったり、未納期間がある場合は、その分年金額が減額されます。

日本年金機構の受給要件にも記載されているように、10年以上納めていないと受給資格すら得られません。

納付が不十分だと、年金が減るどころか「もらえない」可能性もあるのです。

自営業がもらえる年金の種類と仕組みとは?

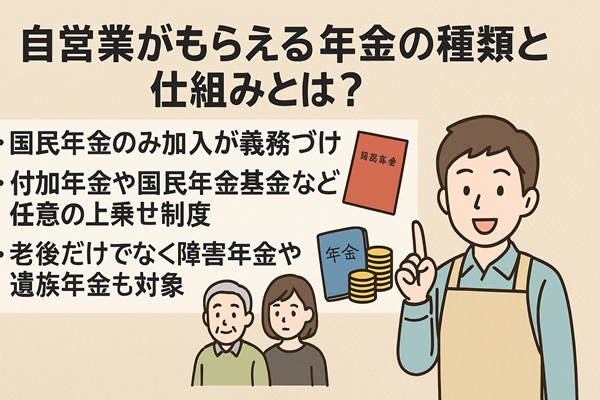

自営業者がもらえる年金は「国民年金」が基本ですが、実はそれだけではありません。

任意で加入できる上乗せ制度や、遺族・障害年金などの保障もあります。

国民年金のみ加入が義務づけられている

自営業者は、20歳から60歳までの40年間、国民年金に加入し続ける必要があります。

これは法律で定められており、加入しないと将来年金がもらえないリスクがあります。

毎月の保険料(2025年度で月額16,980円)を納めることが基本の義務です。

詳しくは日本年金機構の国民年金保険料ページをご覧ください。

付加年金や国民年金基金など任意の上乗せ制度がある

国民年金だけでは不安な場合、任意で「付加年金」や「国民年金基金」に加入することができます。

付加年金は、毎月200円を追加で納めることで、将来年金に上乗せされる制度です。

国民年金基金は、自営業者専用の年金制度で、厚生年金に近い仕組みを採用しています。

国民年金基金の公式サイトではシミュレーションも可能です。

老後だけでなく障害年金や遺族年金も対象になる

自営業者でも、国民年金に加入していれば、老齢年金だけでなく「障害年金」「遺族年金」も受け取ることができます。

万が一の病気や死亡時にも支援が受けられるため、保険料の納付は重要です。

ただし、保険料の未納や免除期間があると、これらの年金も減額や不支給となる可能性があります。

詳細は日本年金機構:障害年金の案内をご確認ください。

自営業の年金はいくらもらえる?最新の平均受給額を紹介

実際に自営業者がもらっている年金額は、満額とは限りません。

多くの人は平均以下の受給額で生活しています。

2023年度の自営業者の国民年金平均受給額

厚生労働省の令和5年度厚生年金・国民年金受給者実態調査によると、2023年度の自営業者の平均年金受給額は月額56,358円です。

これは年額にすると約67万6,000円ほどです。

満額に比べて1万円以上少なく、納付漏れや免除期間の影響が如実に現れています。

年金だけで生活するのが難しいのも納得です。

満額受給には480ヶ月(40年)の納付が必要

国民年金の満額をもらうには、40年間(480ヶ月)すべて保険料を納付し続ける必要があります。

途中で滞納があると、その分だけ支給額が減る仕組みです。

1ヶ月でも未納があれば、その分「月額約138円」が減額されるとされています。

将来の安心のために、若いうちからの継続納付が大切です。

未納期間や免除制度の利用があると金額がさらに減る

未納や免除制度を利用すると、年金額が大幅に減る可能性があります。

たとえば免除制度を使うと「一部納付扱い」となるため、年金受給額も比例して減額されます。

国民年金の免除制度の詳細は、日本年金機構の公式ページで確認できます。

将来的に年金を受け取るためには、少額でも納付を継続することが重要です。

自営業のもらえる年金額の計算方法をわかりやすく解説

自営業者が将来どれだけ年金をもらえるかを知るには、年金の計算方法を理解することが重要です。

国民年金は、納付した期間に応じて「按分計算」され、さらに付加年金などの上乗せがある場合はその分が加算されます。

年金は納付月数に応じて按分して計算される

年金の基本的な計算方法は、以下の通りです:

支給額 = 満額年金 × (納付月数 ÷ 480ヶ月)

たとえば30年(360ヶ月)しか納付していない場合は、

794,800円 × (360 ÷ 480)= 約596,100円(年額)となります。

このように、納付月数が満額に届かないと、受給額も比例して減少します。

2025年度の満額支給額は年794,800円

2025年度(令和7年度)の国民年金の満額は、年794,800円です。

この数値は物価や賃金変動に応じて見直されており、毎年若干の変動があります。

厚生労働省の公表データを参照すると、毎年春に最新の年金額が発表されます。

月額にすると約66,233円。これが自営業者にとっての年金の「上限」となります。

付加年金は「200円 × 付加納付月数」で上乗せされる

付加年金を利用すれば、200円×納付月数で将来の年金に上乗せできます。

例えば20年間(240ヶ月)付加年金を納めた場合は、200円×240=48,000円(年額)増えます。

つまり、満額と合わせて842,800円の年金を受け取ることができます。

少額の負担で将来の年金を増やせる非常にコスパの良い制度です。

自営業が年金を増やすには?受給額を増やす3つの対策

公的年金だけでは将来の生活が不安な自営業者にとって、年金受給額を増やす工夫は不可欠です。

以下では、簡単に始められて効果の高い3つの対策を紹介します。

国民年金基金に加入することで上乗せができる

国民年金基金は、自営業者専用の「第二の年金」と呼ばれる制度です。

毎月の掛金を支払うことで、将来の年金額を増やすことができます。

また、掛金は全額が所得控除の対象となるため、節税効果も期待できます。

国民年金基金の公式サイトでシミュレーションして、自分に合ったプランを選びましょう。

付加年金に加入すれば少額負担で将来の年金が増える

付加年金は毎月わずか200円の負担で、年金額を増やせる制度です。

20年以上加入すれば確実に元が取れるため、コストパフォーマンスに優れています。

特に若いうちから加入しておけば、老後の安心感が格段に違います。

定額保険料に上乗せする形で納付するので、申し込みも簡単です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)で自助努力による資産形成ができる

iDeCoは、自分で毎月積み立てていく私的年金制度です。

運用成績によって将来の受け取り額が変わりますが、掛金全額が所得控除になるという大きなメリットがあります。

楽天証券やSBI証券などのネット証券でも簡単に申し込めます。

iDeCo公式サイトにて詳細情報を確認しましょう。

自営業の年金と厚生年金の違いはいくらもらえるかにどう関係する?

自営業と会社員では加入する年金制度が異なり、将来もらえる金額にも大きな差が出ます。

その違いを正しく理解することで、自営業者としての対策が見えてきます。

厚生年金は支給額が高い

会社員は国民年金に加え、厚生年金にも加入しているため、老後の年金額が高くなります。

厚生年金には報酬比例部分があるため、収入が多いほど将来の年金も多くなる仕組みです。

平均的な会社員は月15万円前後の年金を受け取っており、自営業者との差は歴然です。

会社員は実質負担が少ない

厚生年金は、保険料を会社と従業員が半分ずつ負担しています。

そのため、会社員は自営業よりも少ない自己負担で手厚い年金を得られる仕組みになっています。

この違いが、自営業者にとっての「不利な点」となりやすいのです。

つまり、自営業者は将来のために「自ら備える力」が求められます。

自営業は上乗せしないと差が大きくなる

自営業は保険料をすべて自己負担しなければならないうえ、上乗せ制度に加入しない限り厚生年金に近づけません。

結果として、老後の収入源が限られてしまう傾向にあります。

だからこそ、付加年金やiDeCoなどの制度を活用して差を縮める必要があります。

計画的に対策をすることが、老後の安心に直結します。

自営業の年金受給と老後資金に向けた対策もあわせて紹介

年金だけでは不十分な老後の生活費を補うには、早めの資産形成が不可欠です。

金融リテラシーを高めて、自助努力による準備をしていきましょう。

公的年金だけでは生活費が不足する可能性が高い

総務省の家計調査によると、老後の最低生活費は月15万円~20万円ともいわれています。

一方、自営業者の国民年金は月額6万円程度しかありません。

この差を埋めるには、別途で収入源を確保する必要があります。

早期からの準備が、老後破産を防ぐカギとなります。

つみたてNISAなどの長期積立投資で備えるのが有効

長期的な資産形成には「つみたてNISA」も有効です。

年間40万円までの投資利益が非課税になり、長期でコツコツ増やす仕組みです。

金融庁:つみたてNISAとはでも仕組みや対象商品が詳しく解説されています。

自営業者にとって、自分年金を作る手段として非常に有益です。

生活費の見直しや固定費削減も老後対策につながる

日々の生活費を見直し、無駄な支出を減らすことも立派な老後対策です。

格安スマホへの変更、サブスクの見直し、保険料の最適化などが具体例です。

月1万円の節約を20年続ければ、約240万円の備えになります。

家計の最適化は、すぐにでも始められる資産形成です。

自営業で年金をいくらもらえるか不安な人によくある質問

最後に、年金に関するよくある疑問をまとめて解説します。

不安を解消し、今できることに一歩踏み出しましょう。

未納期間があっても年金はもらえるの?

10年以上の納付期間があれば、年金の受給資格があります。

ただし、未納期間があると受給額は減ります。

「追納制度」を利用すれば過去の未納分を支払うことも可能です。

詳しくは日本年金機構:追納についてをご覧ください。

付加年金と国民年金基金の違いは?

付加年金は月200円という低額で上乗せできる制度です。

一方、国民年金基金はより高額な年金を受け取れるよう設計されています。

掛金は任意で設定でき、将来の給付額を自分で調整可能です。

どちらも併用可能ですが、付加年金は基金加入者は利用不可です。

iDeCoの節税メリットって何?

iDeCoは掛金全額が所得控除され、節税効果があります。

さらに運用益も非課税、受け取り時にも一定の控除が適用されます。

税金を減らしながら老後資金を作れる、非常にお得な制度です。

まとめ|自営業の年金はいくらもらえるかを知って早めに対策しよう

自営業者は、国民年金のみが基本であり、支給額も決して多くはありません。

平均月額は約56,000円、満額でも月66,233円程度と、生活には十分とは言えない金額です。

しかし、付加年金・国民年金基金・iDeCo・つみたてNISAなどを活用することで、将来の備えは自分の力で増やすことが可能です。

今から対策を始めることで、安心した老後を迎える準備ができます。

自営業者こそ、早めに情報を集めて行動することが重要です。