「専業主婦の年金って、保険料を払ってないのに受け取れるなんてずるくない?」という声を耳にしたことはありませんか?

このような意見は、年金制度に対する理解不足や、現代の働き方の多様化が背景にあります。

この記事では、専業主婦の年金制度が「ずるい」と言われる理由と、その制度の仕組み、そして誤解を解くための情報をわかりやすく解説します。

専業主婦の年金が「ずるい」と感じられる理由とは?

多くの人が「ずるい」と感じるのは、専業主婦が保険料を支払っていないのに年金を受け取れることに起因します。

保険料を払わずに年金を受け取れるから

日本の年金制度では、会社員の配偶者である専業主婦は「第3号被保険者」として保険料の納付義務が免除されています。

つまり、本人が保険料を払っていないにもかかわらず、老後には年金を受け取れるという仕組みです。

この制度が「ずるい」と思われる大きな理由の一つです。

詳しくは、日本年金機構でも説明されています。

共働き世帯よりも負担が少ないように見えるから

共働き世帯では、夫婦ともに保険料を納める必要があります。

それに対し、専業主婦世帯では夫の給与からのみ保険料が支払われるため、負担が少ないように見えるのです。

実際には、世帯単位で見た場合の負担額が同じかどうかは一概に言えませんが、視覚的な印象として不公平に映ることがあります。

第3号被保険者制度が特別に見えるから

第3号被保険者という枠組みは、専業主婦だけに用意された特別な仕組みと受け取られることがあります。

実際には、一定の条件を満たした人が対象ですが、知らない人には「優遇されている」と映ります。

この誤解が「ずるい」という印象を強めています。

総務省の統計情報でも、制度対象者の実態が確認できます。

制度が時代に合っていないと感じる人がいるから

女性の社会進出が進み、共働き世帯が多数派になっている現代では、専業主婦向けの年金制度が「時代遅れ」と感じられることもあります。

結果として「なぜ今でもこのような制度が維持されているのか」という疑問から、「ずるい」という感情が生まれやすいのです。

内閣府の白書(高齢社会白書)では、世帯構成の変化も取り上げられています。

専業主婦の年金制度の仕組みをわかりやすく解説

ここでは、「第3号被保険者」という仕組みを中心に、専業主婦の年金制度をやさしく解説します。

第3号被保険者とは何か

日本の公的年金制度には、「第1号」「第2号」「第3号」の3つの区分があります。

第3号被保険者とは、第2号被保険者(主に会社員・公務員)の配偶者で、20歳以上60歳未満の専業主婦(または夫)を指します。

この制度により、本人が保険料を支払わなくても国民年金に加入したと見なされます。

詳しくは、日本年金機構の第3号被保険者制度を参照してください。

保険料の負担が配偶者の厚生年金からまかなわれている

第3号被保険者の保険料は、配偶者の厚生年金保険料に含まれています。

そのため、専業主婦自身が保険料を払う必要はありません。

これは「世帯単位」で年金制度が構築されている日本独自の考え方です。

厚生労働省の年金制度改革に関する資料でも説明されています。

基礎年金のみが受け取れる仕組みになっている

第3号被保険者が受け取れる年金は、国民年金(基礎年金)のみです。

厚生年金のような上乗せ部分は受け取れません。

そのため、受給額は決して高くはなく、最低限の生活を支えるためのものとされています。

年金額の目安は日本年金機構の基礎年金額の詳細で確認できます。

年金制度の財源は全体で支えている

公的年金制度は、現役世代が支払う保険料と税金で成り立っています。

つまり、第3号被保険者の年金も、社会全体で支えている構造になっているのです。

財務省の財源構成に関する資料でも詳細が説明されています。

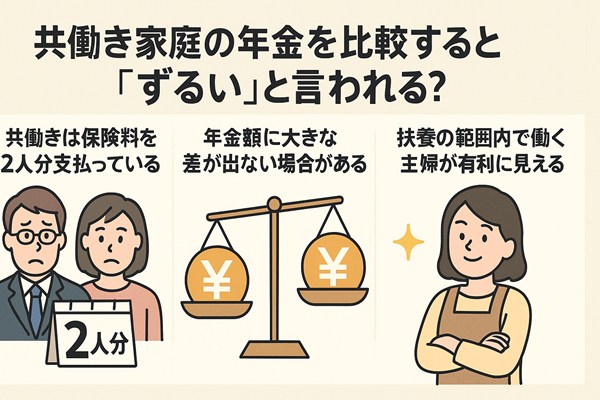

専業主婦の年金と共働き家庭の年金を比較すると「ずるい」と言われる?

共働き家庭と専業主婦家庭の年金制度の違いが、誤解や不満を生むことがあります。

共働きは保険料を2人分支払っているから

共働き夫婦は、それぞれが厚生年金に加入して保険料を支払います。

その結果、「なぜ保険料を払っていない人と同じくらいの年金になるのか」と疑問を持つ人がいます。

この比較によって、「損をしている」と感じてしまう人もいるのです。

ライフプランや老後資金に関する情報は金融庁のライフプランの考え方に詳しく載っています。

年金額に大きな差が出ない場合があるから

実際には共働きでも年収が低い場合、年金額が思ったほど高くならないこともあります。

それに対し、専業主婦も一定の年金を受け取れるため、相対的に差が小さく見えるのです。

その結果、共働き世帯が「報われていない」と感じるのは自然なことかもしれません。

年金額のシミュレーションは日本年金機構のねんきんネットで確認できます。

扶養の範囲内で働く主婦が有利に見えるから

年収を「130万円未満」に抑えることで第3号被保険者としての立場を維持し、かつ自分の収入も得られる働き方が注目されています。

この「おいしいとこ取り」に見えるスタイルが、不公平感を生む原因の一つです。

制度の詳細は厚生労働省の130万円の壁に関する対策にまとめられています。

なぜ専業主婦は年金を納めていないのに受け取れるのか?

多くの人が疑問に思うのが、「なぜ年金保険料を払っていない専業主婦が年金を受け取れるのか?」という点です。

配偶者の厚生年金に含まれている制度だから

第3号被保険者の保険料は、配偶者(主に会社員)が支払っている厚生年金保険料に含まれています。

厚生年金は保険料の中に「被扶養配偶者」の分も含まれているため、制度上は一部負担しているとされています。

つまり「タダでもらっているわけではない」というのが制度の考え方なのです。

詳しくは、日本年金機構の厚生年金保険の説明をご覧ください。

制度として「家族で支える」考えがあるから

日本の年金制度には、「家族が経済的に支え合う」という考え方が根底にあります。

特に、専業主婦が多かった時代の背景をもとに設計された制度です。

今では時代遅れとされることもありますが、当時の家族観に基づいて整備された制度であることを理解する必要があります。

第3号被保険者は公的に認められた立場だから

第3号被保険者という制度は、1986年に導入された比較的新しい制度です。

これは、専業主婦(または主夫)が制度の中で「被保険者」として正式に認められるようになったことを意味します。

つまり制度の抜け道や優遇ではなく、正式な公的制度であるという点を忘れてはいけません。

「ずるい」と言われる専業主婦の年金は本当に優遇されているのか?

「得している」「ずるい」と言われがちな専業主婦の年金ですが、実際のところはどうなのでしょうか?

受け取れる年金額はそれほど多くないから

第3号被保険者が受け取れる年金は、国民年金(基礎年金)のみです。

2025年度の国民年金満額支給額は、年額約80万円(月額約6万6千円)程度とされています(出典:日本年金機構)。

決して贅沢な生活ができる金額ではなく、「老後は楽」という印象は実情と異なります。

老後の生活は共働き家庭より厳しい場合もあるから

専業主婦世帯では、夫婦の一方しか厚生年金を受け取れません。

そのため、世帯全体の年金額は共働き世帯よりも少なくなるケースが一般的です。

長寿化が進む中、年金だけでは生活が苦しいという現実が多くの家庭にあります。

厚生労働省の老後生活調査データでも、老後資金に対する不安が多数報告されています(参考資料)。

育児や家事労働への対価と考えられているから

専業主婦は保険料を払っていない代わりに、家庭内での労働(育児・家事など)を担っています。

この労働はGDPなどには計上されませんが、社会的価値は非常に高いものです。

そのため、制度設計時には「家庭労働の無償提供」に対して一定の社会保障を提供すべきだという考えが取り入れられました。

専業主婦の年金に対する世間の声と本音

専業主婦の年金に対する社会の意見は、立場や知識によってさまざまです。

共働き世帯から不公平

共働き世帯では、「自分たちは2人分の保険料を払っているのに」と不満を感じることがあります。

特に、同じ年金額であれば「損しているのでは?」という気持ちになりやすいのです。

制度に対する理解が進まないことが、不公平感を助長しているとも言えます。

専業主婦からは当然の権利

一方、専業主婦側からは「家庭を支えてきた対価だ」「保険料は配偶者が払っている」という意見も聞かれます。

育児や家事労働が報われていないという主張も根強くあります。

どちらの意見も、感情だけでなく背景や制度の理解が必要です。

制度を知らないことによる誤解

第3号被保険者制度の存在すら知らない人も少なくありません。

その結果、「保険料を1円も払っていないのに満額受け取れる」といった誤解が広がります。

情報の正確な理解が、感情的な対立を減らすカギとなります。

教育現場でも年金制度の基礎教育が求められています(金融庁 教育コンテンツ)。

海外と比べた日本の専業主婦の年金制度の特徴

日本の第3号被保険者制度は、海外と比較するとやや特異な仕組みです。

ドイツやフランスでは保険料の納付が必要

ドイツやフランスでは、専業主婦であっても自分自身が年金保険料を納付する必要があります。

配偶者の扶養という考えは制度上なく、「自立した個人」として扱われます。

そのため、日本の制度は「手厚い」と感じられる要因の一つとなっています。

アメリカは個人単位での年金制度になっている

アメリカの年金制度(Social Security)は、完全に個人ベースで設計されています。

働いていない期間は年金が減るため、一定の勤務年数と収入がないと老後の保障が弱くなります。

配偶者制度はありますが、日本のように「保険料不要で満額支給」という仕組みはありません。

米国社会保障局の公式サイトでも確認できます。

日本は配偶者単位の年金制度をとっている

日本の年金制度は「世帯単位」で設計されており、専業主婦を制度の中に組み込んでいます。

これは「家族単位の支え合い」が前提の制度設計であり、少子高齢化と共に見直しが進められています。

時代に合った制度への移行が、今後の課題と言えるでしょう。

将来、専業主婦の年金制度はどう変わる?「ずるい」との声に対する対策は?

「第3号被保険者制度の見直し」は、長年議論されている課題です。

第3号被保険者制度の見直しが検討されている

近年、厚生労働省では第3号制度の廃止や、有料化の議論が本格化しています。

専業主婦でも保険料を支払う仕組みに変更する可能性もあります。

公平性を確保し、現代のライフスタイルに合う制度設計が求められているのです。

全世代型社会保障への移行が進んでいる

政府は「全世代型社会保障」を掲げており、年金・医療・介護制度の見直しが進行中です。

年齢や働き方に関係なく、支え合う社会を目指す方向性です。

その一環として、第3号制度の改革も俎上に上がっています。

詳細は内閣官房の全世代型社会保障構想会議をご覧ください。

女性の就労促進政策が制度にも影響を与えている

女性の社会進出が加速する中で、「専業主婦向け」の制度が見直されつつあります。

男女の就労機会を平等にするためにも、年金制度の公平性が重要なテーマとなっています。

今後の政策変更によって、現在の第3号制度が縮小または廃止される可能性もあります。

まとめ|専業主婦の年金が「ずるい」と言われる背景と制度の本質

専業主婦の年金が「ずるい」と言われる理由には、制度への誤解や現代とのズレがあります。

しかし、その制度は「家庭内の労働への対価」として設計された正規の仕組みであり、一概に優遇とは言えません。

今後の日本社会においては、「家族単位から個人単位」への制度移行が求められるでしょう。

正しい知識と理解を持つことで、不必要な対立や誤解を減らし、より公正な社会制度の議論が進むことが期待されます。