遺産分割協議書は、家族や親族が円満に相続手続きを進めるために非常に大切な書類です。

しかし、「難しそう」「書き方がわからない」と感じる人も多いのではないでしょうか

この記事では、初めての人でも安心して作成できるように、遺産分割協議書の基礎から実際の書き方、記載例、注意点までをわかりやすく解説します。

公的機関の情報も参考にしながら進めるので、信頼性もバッチリです。

相続でのトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書の正しい知識をしっかり身につけましょう。

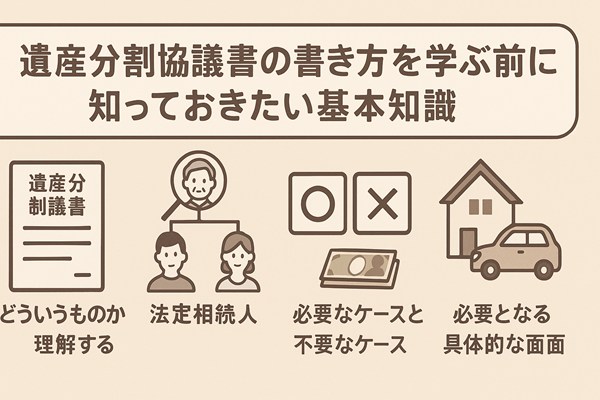

遺産分割協議書の書き方を学ぶ前に知っておきたい基本知識

まずは遺産分割協議書について正しく理解するために、相続の基本をおさえておきましょう。

遺産分割協議書とは何かを理解するため

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について話し合い、合意した内容を書面にまとめたものです。

この書類は、財産の名義変更や不動産登記の際に必要となります。

特に不動産を相続する場合は、法務局への登記手続きで提出が求められます(法務省公式サイト)。

法定相続人とは誰かを把握しておく必要があるから

遺産分割協議書を作成するには、まず法定相続人全員を確認する必要があります。

法定相続人とは、民法で定められた「相続できる人」のことです。

例えば、配偶者は常に相続人になりますが、子どもや両親、兄弟姉妹が対象になる場合もあります(政府広報オンライン:相続の基本)。

遺産分割協議が必要なケースと不要なケースがあるから

遺産分割協議はすべての相続で必要というわけではありません。

例えば、相続人が1人しかいない場合や、遺言書に具体的な分割方法が書かれている場合は、協議が不要です。

ただし、遺言書があっても不動産の名義変更などのために協議書が必要なケースもあります。迷ったときは、専門家に相談しましょう。

遺産分割協議書が必要となる具体的な場面があるから

実際に協議書が必要となるのは、以下のようなケースです:

- 不動産の名義変更をする

- 銀行口座を解約する

- 相続税の申告で提出を求められる

国税庁の公式ページでも、協議書の重要性が説明されています。

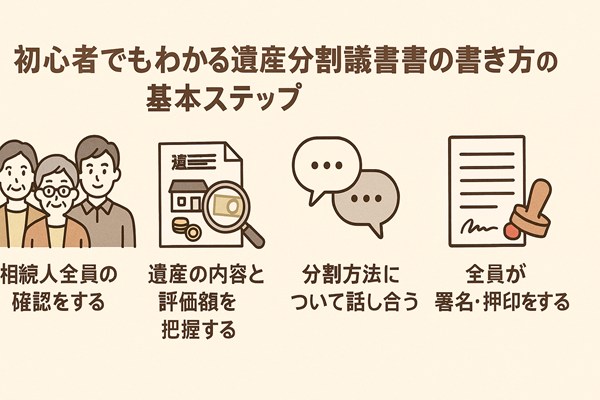

初心者でもわかる遺産分割協議書の書き方の基本ステップ

協議書を作成する流れを、5つのステップでわかりやすく解説します。

相続人全員の確認をする

まずは法定相続人全員を戸籍で確認しましょう。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることで、誰が相続人なのかが明らかになります。

戸籍の集め方は、市区町村役場やコンビニ交付サービスでも可能です(デジタル庁:戸籍証明書の取得)。

遺産の内容と評価額を把握する

相続の対象となる財産には、不動産、預貯金、有価証券、車、貴金属などさまざまなものがあります。負債(借金)も相続対象になります。

財産の一覧を作り、だいたいの評価額を調べておくことが重要です。

不動産の評価額は、固定資産税評価証明書や路線価で確認できます(国税庁:路線価図)。

分割方法について話し合う

財産が把握できたら、誰が何を相続するのかを話し合います。

話し合いは全員の合意が必要です。

不公平感が残るとトラブルになる可能性があるため、配慮した分割案が重要です。

協議内容を文書にまとめる

話し合いの内容が決まったら、協議書に記載します。

手書きでもワープロでも構いませんが、内容が明確であることが大切です。

不動産などを含む場合は、後で登記できるように正確に記載してください。

全員が署名・押印をする

相続人全員が署名し、実印で押印します。

さらに、各人の印鑑証明書を添付しましょう。

これにより、書類としての法的効力が高まります。

金融機関や法務局でも受け付けてもらえるようになります。

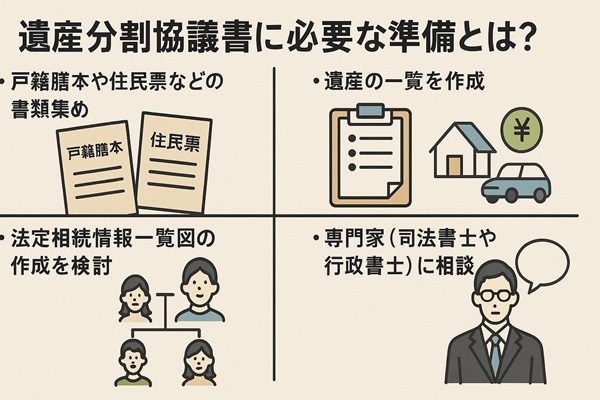

遺産分割協議書に必要な準備とは?

協議書の作成に向けて、事前にそろえておくべき資料や準備を紹介します。

戸籍謄本や住民票などの書類を集める

必要な書類として、被相続人と相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書があります。

市区町村役場で取得可能ですが、郵送や代理人による取得も可能です。

遺産の一覧を作成する

不動産、預金、株式、保険など、すべての財産を書き出しましょう。

忘れやすい項目(ネット銀行、ネット証券、仮想通貨など)も確認するのがポイントです。

法定相続情報一覧図の作成を検討する

法務省が提供する「法定相続情報証明制度」を利用すると、相続関係を証明する書類を1枚にまとめられます。

これを利用することで、金融機関や登記申請時に毎回戸籍を提出する手間を省けます。

専門家(司法書士や行政書士)に相談する

不動産の登記や複雑な相続関係がある場合は、司法書士や行政書士への相談がおすすめです。

費用はかかりますが、正確な協議書作成ができるので後々のトラブルを回避する投資と考えましょう。

具体的に解説!実際の遺産分割協議書の書き方と記載例を紹介

実際に遺産分割協議書をどのように書くのか、各項目ごとに記載例を交えて解説します。

表題には「遺産分割協議書」と記載する

文書の一番上には、はっきりと「遺産分割協議書」と記載します。

この文書が何を目的に作られたかが明確になるため、第三者にも内容が伝わりやすくなります。

相続人全員の氏名・住所を正確に記載する

相続人全員の「氏名」「住所」「生年月日」を正確に記載します。

1人でも漏れると無効になるため、全員が揃っていることが重要です。

氏名・住所が住民票と一致しているか確認しましょう。

相続財産の具体的な内容と分け方を書く

どの財産を誰が相続するかを具体的に書きます。

例:土地(東京都〇〇市〇〇町××番地)、預貯金(三菱UFJ銀行〇〇支店 普通口座×××××××)など。

あいまいな書き方は避け、詳細に書くことがポイントです。

不動産がある場合は登記簿の内容通りに記載する

不動産を相続する場合、登記簿謄本(登記事項証明書)とまったく同じ表記で記載します。

法務局で取得した登記情報を元に記載しましょう(法務局の取得方法はこちら)。

最後に日付を記載し全員が署名・押印する

協議が成立した日付を明記し、相続人全員が署名・実印で押印します。

加えて、それぞれの印鑑証明書を添付すれば、法務局や金融機関でも正式な書類として扱われます。

遺産分割協議書の書く上で気をつけたいポイントと注意事項

正しい協議書を作成するために、よくあるミスや注意点をあらかじめ知っておきましょう。

相続人全員が合意していないと無効になるから

遺産分割協議書は全員一致が前提です。

1人でも同意していないと無効になります。

意見の食い違いがある場合は、家庭裁判所での調停が必要となることもあります。

書式に法律上の決まりはないが記載内容は厳密であるべきだから

遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、内容が明確で誤解がないようにする必要があります。

曖昧な表現や略語は避け、法的にも理解される文面にすることが重要です。

署名・押印には実印を使い、印鑑証明書を添付する必要があるから

実印での押印が原則となります。シャチハタなどの簡易印は無効です。

ゆうちょ銀行の相続手続きページでも、印鑑証明書が必要と明記されています。

公正証書にすることで後々のトラブルを防げるから

公証役場で作成してもらえば、遺産分割協議書を「公正証書」にできます。

公正証書は証明力が高く、裁判になっても証拠として扱われます。

公証役場の詳細はこちら(日本公証人連合会)。

遺産分割協議書の書き方に関するよくある質問

初心者がよく抱く疑問にお答えします。

自分で書いても大丈夫?

はい、自分で書いて問題ありません。

ただし、内容に不備があると無効になる可能性があるため、不安な方は専門家に確認してもらいましょう。

ひな形やテンプレートはどこで手に入る?

自治体や法務局、金融機関のホームページなどで提供されていることがあります。

例えば、杉並区の遺産分割協議書テンプレートなどが参考になります。

不動産だけ相続する場合の書き方は?

相続財産が不動産のみの場合でも、その不動産の登記事項証明書に合わせた正確な記載が必要です。

「その他の財産については○○が全てを相続する」などの補足も有効です。

未成年の相続人がいる場合はどうする?

未成年者が相続人の場合、親権者が代理で協議に参加します。

ただし、親権者も相続人である場合は「特別代理人」の選任が必要です。

相続人が遠方にいる場合の署名方法は?

郵送で協議書を回覧し、署名・押印をしてもらう方法が一般的です。

署名後に印鑑証明書も同封して返送してもらいましょう。手続きに時間がかかるため、余裕を持って準備しましょう。

まとめ|遺産分割協議書の書き方を正しく理解してトラブルを防ごう

相続は家族間の大切な手続きである一方、トラブルに発展しやすい分野でもあります。

正しい知識が相続トラブルを未然に防ぐから

遺産分割協議書を正しく作成することは、相続トラブルを防ぐ最も有効な手段です。

一つひとつの手順を丁寧に確認しながら進めていきましょう。

協議書の内容を明確にすることで後の手続きがスムーズになるから

明確な記載と全員の同意があれば、不動産登記や口座解約などもスムーズに進みます。

信頼できる情報とテンプレートを活用し、わかりやすく、正確な協議書を作成してください。