老後の生活において、年金だけで生活できるのかという不安を抱える人は少なくありません。

特に物価の上昇や医療費の増加、年金の減額などが重なり、多くの高齢者が厳しい現実に直面しています。

本記事では、年金だけで暮らすために必要な支出の内訳や節約のポイントを具体的に紹介します。

信頼できるデータや事例を交えながら、生活を維持するための実践的な情報を提供します。

老後の暮らしに安心をもたらすには、現実を正しく理解し、支出をしっかりと見直すことがカギです。

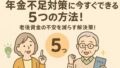

年金だけでの生活は厳しい?

この章では、年金だけで生活することがなぜ難しいのか、主な理由を解説します。

物価上昇に年金額が追いつかない

年金は物価スライドによってある程度調整される仕組みがありますが、実際の上昇率には追いついていない現状があります。

例えば、2023年には消費者物価指数が前年比+3.2%と高い伸びを見せたのに対し、年金額の増加率はそれに及びません。

総務省統計局が発表する消費者物価指数(CPI)を見ると、食品や光熱費を中心に大きく上昇しており、生活必需品の価格上昇が家計を直撃しています。

そのため、実質的な購買力が落ちてしまい、年金だけでは生活が苦しくなっているのです。

特に単身世帯では、その影響を大きく受けやすくなります。

医療費や介護費の負担が大きい

高齢になると医療費や介護費の支出が増えます。

高齢者医療制度により負担割合は抑えられているものの、それでも一定額の自己負担が発生します。

厚生労働省の国民医療費の概況によると、75歳以上の1人当たり医療費は年間約94万円とされています。

また、介護が必要になった場合、介護保険を使っても自己負担が1〜3割発生し、月数万円になるケースもあります。

健康維持に努めても、医療・介護費の支出は避けられない現実です。

年金支給額が年々減少傾向

年金の支給額は少子高齢化の影響で抑制傾向にあります。

マクロ経済スライドにより、実質的に年金の価値が下がっていく仕組みになっています。

厚生労働省の令和6年度の年金額改定では、物価上昇にもかかわらず年金額の伸びが抑制されています。

これにより、将来的にはさらに年金だけでの生活が困難になる可能性があります。

現役世代の減少により、今後も年金水準の維持は困難と見られています。

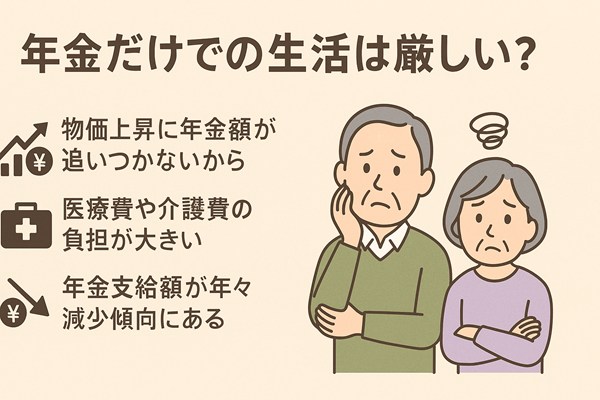

年金だけで生活している人の月々の支出内訳とは?

実際に年金で生活している人たちは、どのようにお金を使っているのでしょうか。

ここでは主な支出項目と平均的な金額を紹介します。

家賃または住宅ローン

住居費は最も大きな支出の一つです。

持ち家の場合でも固定資産税や修繕費がかかります。

賃貸住宅に住んでいる場合は、地域によりますが月4〜7万円ほど必要です。

公営住宅やUR賃貸を利用することで、家賃を安く抑えることが可能です。

詳しくはUR賃貸住宅公式サイトをご覧ください。

住居費の見直しは、生活費全体を左右する非常に重要なポイントです。

光熱費や通信費

電気・ガス・水道代に加え、スマートフォンやインターネットなどの通信費も無視できません。

特に冬場や夏場は冷暖房費が高騰するため、月1.5〜2万円程度を見込んでおく必要があります。

資源エネルギー庁の統計でも、電気代はここ数年で大幅に上昇していることが示されています。

食費

単身高齢者の食費は月2〜3万円が平均とされています。

ただし外食が多くなると5万円を超えることもあります。

自炊を基本にすれば、栄養バランスを保ちながら節約も可能です。

医療費・薬代

高齢者医療制度によって自己負担は軽減されていますが、慢性疾患がある場合は毎月数千円から1万円以上の出費が必要になる場合があります。

医療費は予測しづらいため、生活費に余裕をもたせておくことが重要です。

交際費や趣味・娯楽費

人とのつながりを維持するためにも、交際費や趣味への支出は大切です。

月に1〜2万円程度を確保している人が多いです。

過度な節約はストレスになり、生活の質を下げてしまうため、心の豊かさにも配慮しましょう。

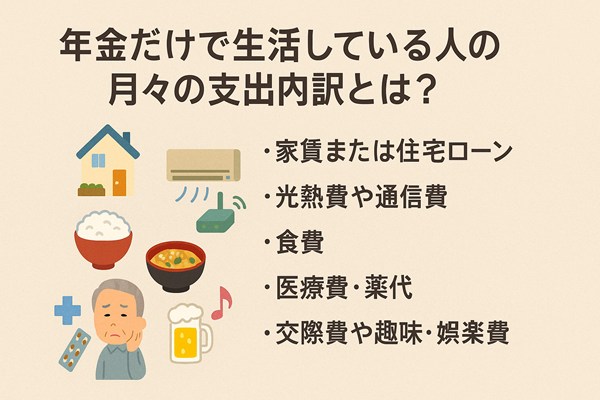

老後の生活費を確保するため見直したい固定費と変動費

限られた収入で生活するには、まず支出を見直すことが欠かせません。

ここでは具体的に見直すべきポイントを紹介します。

通信費を格安SIMにする

大手キャリアから格安SIMへ変更することで、スマホ代を月数千円単位で節約できます。

高齢者向けプランも多く用意されているので、通信費を見直す第一歩としておすすめです。

例えばb-mobileやmineoなどはシンプルな料金体系で使いやすいと評判です。

電気・ガス会社を見直す

自由化により、電力・ガス会社を自分で選べるようになっています。

比較サイトを使えば、最適なプランを見つけやすくなります。

経済産業省が運営する電力・ガス比較サイトが参考になります。

保険料を必要最低限にする

老後に不要な保険を見直すことで、毎月の固定費を大きく削減できます。

医療保険や死亡保険の内容が重複していないか確認しましょう。

特に高額な終身保険やがん保険に入っている場合は、必要性をよく検討することが大切です。

食費のムダを減らす

計画的に買い物をする、まとめ買いを活用する、冷凍保存を上手に使うなどの工夫で、食費を効率的に抑えることが可能です。

また、スーパーのタイムセールや地域の直売所も有効活用しましょう。

サブスクなどの無駄な契約を解約する

音楽や動画配信サービス、新聞の購読料など、使っていないサブスクリプションサービスはありませんか?

一つひとつ見直すことで、月数千円の節約につながります。

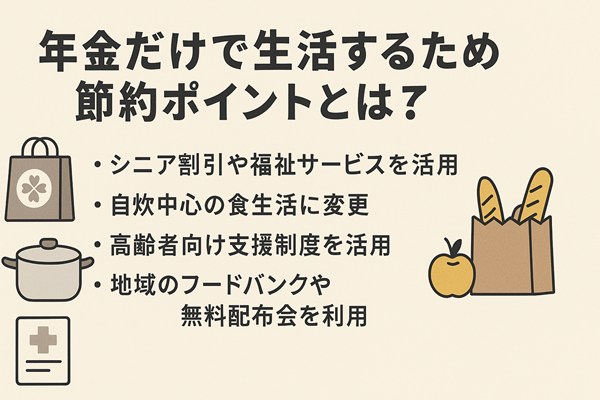

年金だけで生活するため節約ポイントとは?

支出を抑える工夫をすることで、年金だけでも安心して暮らせる可能性が高まります。

ここでは、シニア世代向けの節約テクニックを紹介します。

シニア割引や福祉サービスを活用する

公共交通機関や映画館、温泉施設などではシニア割引がある場合があります。

活用すれば日常の支出を抑えることができます。

また、市区町村が提供する福祉サービスには、ゴミ出しの補助や買い物支援なども含まれており、生活の手助けになります。

詳しくは、お住まいの地域の役所や独立行政法人福祉医療機構などの情報を確認してください。

自炊中心の食生活にする

外食は便利ですが、頻繁に利用すると出費がかさみます。

自炊に切り替えることで、栄養バランスを整えながら大幅な節約が可能です。

特売品を活用したり、冷凍保存を工夫したりすることで、食材の無駄も減らせます。

料理が苦手な方でも、簡単なレシピを活用すれば無理なく続けられます。

高齢者向け支援制度を活用する

各自治体には、高齢者向けの支援制度が数多く用意されています。

たとえば、住宅改修の助成や、生活支援サービス、緊急通報システムの貸出などがあります。

内閣府の高齢社会白書にも詳しい制度の概要が掲載されています。

制度を知らないだけで損をしている高齢者も多いため、積極的に情報収集しましょう。

地域のフードバンクや無料配布会を利用する

全国各地に存在するフードバンクでは、生活に困っている人に対して食品の無料提供が行われています。

民間団体やNPO、地域のボランティア団体が主催する配布会もあります。中には日用品を配るケースもあります。

代表的な団体としては、セカンドハーベスト・ジャパンなどがあり、誰でも申し込むことができます。

年金だけで生活できる人のリアルな生活実例!

ここでは、実際に年金だけで暮らしている人たちの生活例をご紹介します。

節約のヒントや生き方の工夫が満載です。

地方移住で家賃を大幅にカット

首都圏から地方へ移住し、家賃を月5万円から2万円以下に抑えた事例があります。

物価の安さも手伝い、生活に余裕ができたとのことです。

自治体によっては移住支援金や住宅補助があるところもあります。

例えば、移住支援ポータルサイト「JOIN」では全国の支援制度を検索可能です。

公営住宅に住んで支出を抑えた

都営住宅や市営住宅などの公営住宅は、家賃が所得に応じて決まるため、低所得の高齢者でも安心して暮らすことができます。

多くの自治体では高齢者優先枠があり、単身者でも応募可能です。

東京都住宅供給公社など、各地域の住宅供給公社を通じて募集情報が得られます。

自給自足や家庭菜園で食費を節約

郊外や田舎に住んでいる高齢者の中には、自宅の庭や近くの畑で野菜を育てている人も多くいます。

収穫した野菜を冷凍保存しておけば、1年を通して使えるため、食費の大幅な節約につながります。

土いじりは健康にも良く、認知症予防としても注目されています。

地域のシェア活動で支援を受けている

地域の「おすそわけネットワーク」や「こども食堂」との連携で、地域全体で支え合う取り組みが広がっています。

一部では高齢者向けの配食支援や、交流イベントへの参加で生活の満足度を高めている方もいます。

たとえば、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえが地域支援を行っています。

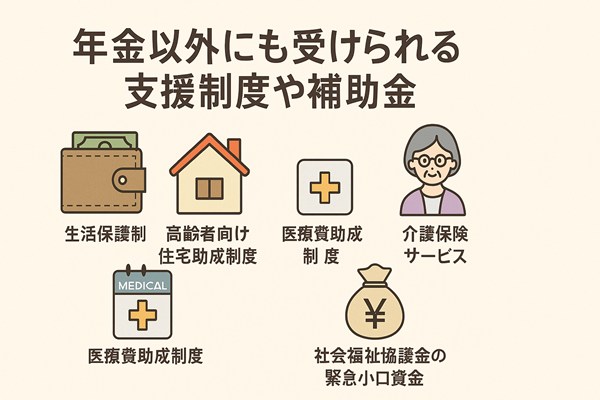

年金以外にも受けられる支援制度や補助金

年金だけでは足りない場合、公的支援制度や補助金の活用が非常に重要です。

ここでは代表的な制度を紹介します。

生活保護制度

生活保護は、最低限の生活を維持できない場合に利用できる制度です。

年金受給者でも、収入が基準以下であれば併用が可能です。

申請は市区町村の福祉事務所で行います。

制度の詳細は厚生労働省の公式ページをご参照ください。

高齢者向け住宅助成制度

高齢者向け住宅改修や、家賃補助を受けられる制度も存在します。

手すりの設置や段差解消など、住まいのバリアフリー化が対象です。

自治体により名称や条件が異なりますが、介護保険と連携して使える場合もあります。

医療費助成制度

後期高齢者医療制度では、所得に応じて医療費の自己負担割合が変わります。

また、一定額を超えると払い戻される「高額療養費制度」もあります。

複数の医療機関を利用していても、自己負担額を合算できる仕組みがあります。

詳しくは厚労省の医療制度解説を参考にしてください。

介護保険サービス

介護が必要になった場合、要介護認定を受けることで、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスが利用できます。

サービスには利用料がかかりますが、所得に応じて1〜3割の負担で済みます。

社会福祉協議会の緊急小口資金

急な出費に対応できない場合には、無利子で貸し付けを受けられる「緊急小口資金」もあります。

地域の社会福祉協議会が窓口となっており、一時的な困窮に対応する支援です。

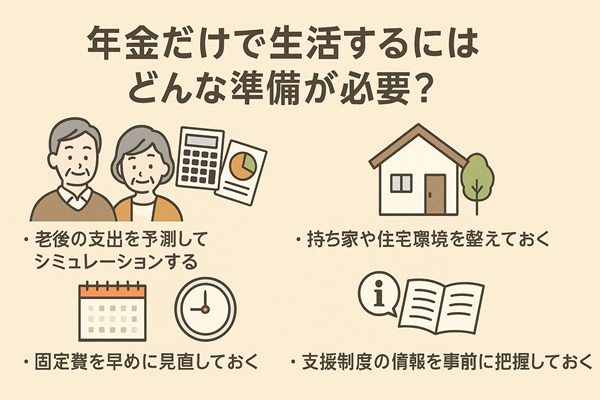

年金だけで生活するにはどんな準備が必要?

老後に備えるためには、現役時代からの準備も大切です。

ここでは事前にしておくべき対策を紹介します。

老後の支出を予測してシミュレーションする

老後の収入と支出を把握し、シミュレーションすることで、赤字になる月や年が明確になります。

金融庁の老後シミュレーターを活用すれば、簡単に試算が可能です。

持ち家や住宅環境を整えておく

定年退職前に住宅ローンを完済しておく、もしくはバリアフリーのリフォームをしておくと、老後に安心です。

住宅環境の整備は、後の医療費や介護リスクも減らします。

固定費を早めに見直しておく

収入があるうちに保険の整理や通信費の見直しをしておけば、老後に急な支出を減らせます。

契約内容を紙にまとめておくと、後から家族がサポートしやすくなります。

支援制度の情報を事前に把握しておく

各種制度の申請には書類や準備が必要です。

いざという時に慌てないように、制度名や申請先をメモしておきましょう。

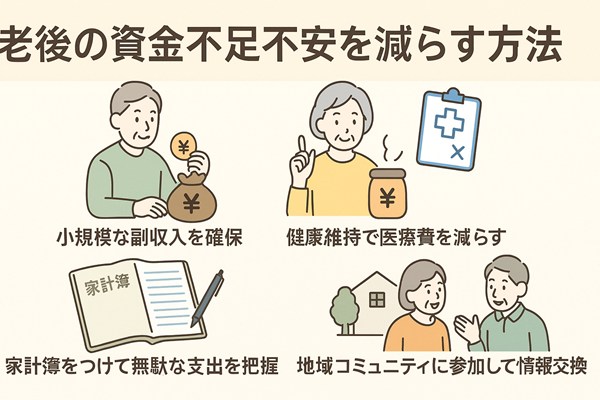

老後の資金不足不安を減らす方法

老後の不安は、情報と準備、そして実践で和らげることが可能です。

最後に、年金生活に安心を加える方法をまとめます。

小規模な副収入を確保する

シルバー人材センターなどに登録し、軽作業や講師、家事代行などで月に数万円を得ている人もいます。

全国シルバー人材センター事業協会が情報提供を行っています。

健康維持で医療費を減らす

規則正しい生活や適度な運動、バランスの良い食事は、医療費の削減に直結します。

高齢になっても「自分の足で歩ける」ことが、生活コストの最小化につながります。

家計簿をつけて無駄な支出を把握する

日々の支出を記録するだけで、不要な出費に気づくことができます。

紙の家計簿でも、スマホアプリでも構いません。

おすすめはZaimやマネーフォワードMEなどの家計簿アプリです。

地域コミュニティに参加して情報交換する

自治会やサロン活動、ボランティア団体への参加を通じて、生活情報や支援制度の知識を得ることができます。

孤立を防ぎ、心の健康も維持することができます。

まとめ|年金だけで生活するには支出の見直しと工夫が大切

年金だけでの生活は簡単ではありませんが、不可能でもありません。

支出の内訳を把握し、固定費や食費を見直すことで生活の質を落とさずに暮らすことができます。

また、支援制度の積極的な活用や、日々の節約・健康管理が老後の安心につながります。

今すぐにできることから始め、老後に備えた「持続可能な暮らし方」を考えてみましょう。