人生100年時代。

老後の暮らし方について真剣に考える人が増えています。

とくに、一人暮らしを選ぶ高齢者にとって「どこに住むか」は、健康や安全、生活の質を左右する大きな要素です。

本記事では、老後の一人暮らしの背景や、住まい選びのポイント、人気のエリアランキングまでを徹底解説します。

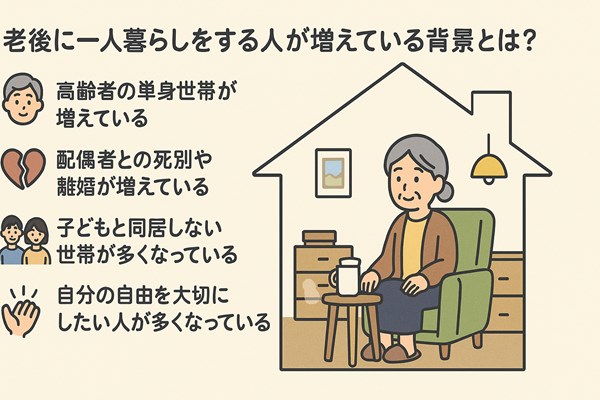

老後に一人暮らしをする人が増えている背景とは?

高齢者の一人暮らしが増えている背景には、さまざまな社会的・個人的な要因があります。

ここでは主な理由を紹介します。

高齢者の単身世帯が増えている

厚生労働省の統計によると、65歳以上の高齢者のうち単身世帯の割合は年々増加しています。

2020年時点で、男性の5人に1人、女性の4人に1人が一人暮らしをしているというデータもあります(厚生労働省「国民生活基礎調査」)。

高齢者の単身世帯が増えている背景には、核家族化や晩婚化、未婚率の上昇などが影響しています。

こうした変化により、今後ますます一人暮らしの高齢者は増えると考えられます。

配偶者との死別や離婚

高齢者の一人暮らしの大きな要因の一つが、配偶者との死別や離婚です。

特に女性は平均寿命が長く、配偶者に先立たれて一人暮らしになるケースが多いです。

また、中高年層での熟年離婚も増加傾向にあり、老後を一人で過ごす選択をする人も増えています。

人生の後半を自立して過ごすという意識の変化が背景にあります。

子どもと同居しない世帯が多くなっている

かつては「老後は子どもと同居」が一般的でしたが、今はその考え方が変わってきています。

総務省の住宅・土地統計調査によれば、3世代同居の割合は減少傾向にあります。

子ども世帯が都市部で働くことが多く、距離的に同居が難しいケースも多いです。

また、「子どもに迷惑をかけたくない」と考える高齢者も多く、自立志向が強まっています。

自分の自由を大切にしたい人が多い

「老後こそ自分らしく暮らしたい」という考えの人が増えています。

趣味を楽しんだり、友人とのつながりを大切にするために、自分のペースで生活できる一人暮らしを選ぶ人も少なくありません。

自由で気楽な暮らし方が、現代の高齢者にマッチしているのです。

このように、高齢者の一人暮らしはネガティブな選択ではなく、「自分らしさ」を重視した前向きなライフスタイルになっています。

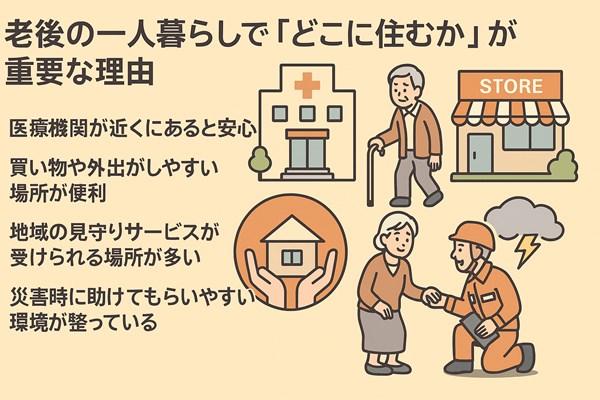

老後の一人暮らしで「どこに住むか」が重要な理由

老後の暮らしを快適に送るためには、立地や周辺環境が非常に重要です。

安心・安全・便利さを兼ね備えた場所選びが鍵となります。

医療機関が近くにあると安心

高齢になると、通院の頻度が増える可能性が高くなります。

厚生労働省の医療制度案内でも、高齢者の通院回数は全年齢の平均を大きく上回ることが示されています。

救急対応可能な総合病院や、専門医がいるクリニックが近くにあるエリアは、安心感が違います。

持病がある方にとっては、特に重要なポイントです。

買い物や外出がしやすい場所が便利

車を使わなくても生活できる場所が望ましいです。

スーパーやコンビニ、ドラッグストアが徒歩圏内にあるかどうかは、生活の質を大きく左右します。

高齢になると歩行距離が制限されることもあるため、利便性の高い立地が重要です。

また、外出がしやすい場所は、引きこもり防止にもつながります。

地域の見守りサービスが受けられる場所が多い

高齢者の一人暮らしでは、孤独死や急病時の不安があります。

自治体や地域のNPOが提供する「見守りサービス」は、その不安を軽減します。

厚生労働省の「地域包括ケアシステム」は、見守り・医療・介護を一体的に支える制度です。

こうした支援が受けられる地域に住むことで、安心感が大きく高まります。

災害時に助けてもらいやすい環境が整っている

災害が多い日本では、災害時の対応力も住まい選びの大切な要素です。

地域の避難体制や、防災拠点の位置、自治会の活動内容などを確認しましょう。

自治体によっては、高齢者のための避難支援制度や防災訓練が充実しています。

内閣府防災情報ページで、地域の災害リスクや避難情報が確認できます。

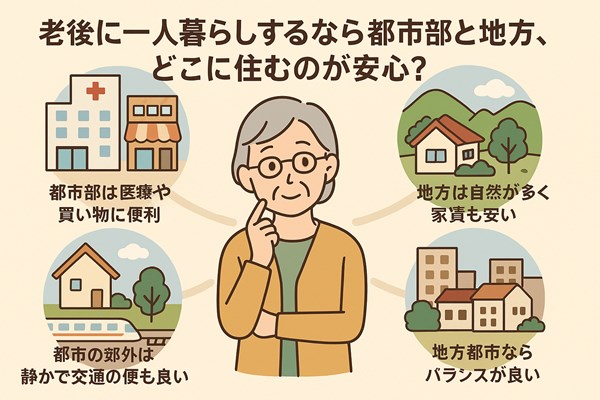

老後に一人暮らしするなら都市部と地方、どこに住むのが安心?

住まいの選択肢には大きく「都市部」「地方」「都市郊外」「地方都市」があります。

それぞれのメリット・デメリットを比較して、自分に合った地域を見つけましょう。

都市部は医療や買い物に便利

都市部の最大の魅力は、生活インフラが整っていて移動がしやすい点です。

病院やクリニックの数も多く、公共交通機関が発達しているため、車を持たない高齢者にも向いています。

また、買い物や趣味のための施設、カルチャーセンターなども充実しています。

ただし、家賃や物価が高めな点は注意が必要です。

地方は自然が多く、家賃も安い

地方は自然が豊かで、静かにゆったりとした生活を送りたい人に人気です。

都市部と比べて家賃や物価が安いのも大きな魅力です。

例えば、総務省の統計によると、都市部と地方では月々の生活費に1万円以上の差が出ることもあります(家計調査)。

ただし、病院やスーパーが遠い、公共交通が不便といった点には注意が必要です。

都市の郊外は静かで交通の便も良い

都市の周辺部、いわゆる「都市郊外」は、自然と都市機能のバランスが取れているエリアです。

閑静な住宅街が多く、騒音や混雑が少ない一方で、電車やバスで都市部にすぐアクセスできます。

医療施設や商業施設も都市部ほどではないものの、ある程度は整っているため、安心して暮らせます。

団地の再生事業や高齢者向けリノベーション物件も増えています(UR都市機構など)。

地方都市ならバランスが良い

地方都市は、生活の利便性と経済的な余裕の両方を求める方におすすめです。

札幌市・仙台市・福岡市などの政令指定都市は、医療や福祉が充実しており、高齢者にも人気があります。

また、自治体によっては「移住支援金制度」などを用意しており、金銭的支援も得られる場合があります(総務省「移住・交流推進機構 JOIN」)。

東京や大阪に比べて混雑も少なく、落ち着いた環境で暮らせるのも魅力です。

老後の一人暮らしに人気の街ランキング2025【全国編】

以下は、医療・福祉・交通・治安・利便性などの観点から、高齢者に人気の高い街をランキング形式でご紹介します。

1位:東京都杉並区

杉並区は、東京都内でも高齢者福祉に力を入れているエリアです。

「すぎなみ見守りネット」などの地域支援サービスが整備されており、一人暮らしでも安心です。

JR中央線沿線の交通アクセスも良く、病院や商業施設も多いため、利便性の面でも高評価です。

2位:神奈川県藤沢市

藤沢市は、湘南エリアの中でも人気の高い街です。

自然の美しさと都市機能を兼ね備えているため、高齢者の移住先としても選ばれています。

市内には医療機関も多く、生活環境も整っています。

江ノ電や小田急線の利用で都心へのアクセスも便利です。

3位:愛知県名古屋市昭和区

名古屋市昭和区は、大学病院をはじめ医療機関が密集する医療拠点エリアです。

地下鉄鶴舞線や名城線での移動も快適で、名古屋駅からのアクセスも良好です。

住宅街としての環境も良く、治安や交通の面でも高い評価を得ています。

4位:兵庫県宝塚市

宝塚市は、自然環境と文化の両方が豊かな街です。

高齢者向けの福祉施設が充実しており、地域包括ケア体制も整備が進んでいます。

阪急電鉄で大阪や神戸にもアクセスしやすく、都市近郊の理想的なエリアです。

5位:福岡県福岡市早良区

福岡市の早良区は、地下鉄・バス路線が整備されており、高齢者の移動がしやすい街です。

天神や博多へのアクセスもよく、大型病院や商業施設も多く揃っています。

治安も安定しており、一人暮らしでも安心して暮らせます。

6位:北海道札幌市中央区

札幌市中央区は、北海道の中心地でありながら、豊かな自然と都市機能が共存するエリアです。

大通公園や中島公園などの緑地も多く、心身の健康にも良い影響があります。

また、大型病院や専門医のクリニックが多く、医療面でも安心できます。

地下鉄・バス網が発達しており、高齢者の移動も快適です。

7位:千葉県流山市

流山市は、つくばエクスプレスや東武アーバンパークラインの開通により、東京へのアクセスが便利なベッドタウンとして発展しています。

市内に医療・福祉・買い物施設が集中しており、いわゆる「コンパクトシティ」の特徴があります。

子育て支援に加え、高齢者支援も充実しており、世代を超えた安心のまちづくりが進められています。

市の高齢者福祉施策も詳しく紹介されています(流山市公式サイト)。

8位:京都府京都市左京区

左京区は、銀閣寺や哲学の道などの歴史的建造物に囲まれた落ち着いたエリアです。

文化施設や図書館、美術館も充実しており、知的好奇心を保ちながら暮らすには最適な地域です。

京都大学病院をはじめとした医療施設も近く、健康面でも安心です。

観光地とは適度な距離があり、静かな住宅環境が整っています。

9位:静岡県三島市

三島市は静岡県東部に位置し、東京や名古屋へのアクセスも新幹線で便利な都市です。

温暖な気候と自然に恵まれ、一年を通じて過ごしやすい気候が高齢者にも好まれています。

医療施設も多く、地域密着型の見守りサービスが提供されています。

市の移住支援制度なども整備されています(三島市公式サイト)。

10位:広島県広島市西区

広島市西区は、市中心部へのアクセスが非常に良く、生活のしやすさで評価が高いエリアです。

路面電車やバス網が発達しており、運転をやめた高齢者でも移動に困りません。

スーパーや病院、公共施設もコンパクトにまとまっており、徒歩や自転車での生活が可能です。

地域の高齢者見守りネットワークも整備されており、安心して暮らせます。

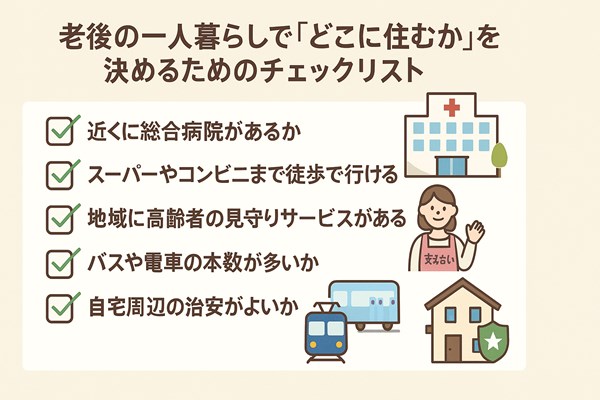

老後の一人暮らしで「どこに住むか」を決めるためのチェックリスト

老後の住まいを選ぶ際には、以下のようなチェックポイントを基に比較検討するのがおすすめです。

自分にとって何が優先かを考え、総合的に判断しましょう。

近くに総合病院があるか

急病や持病の治療に備え、徒歩またはバスで通える総合病院があるかを確認しましょう。

夜間や休日でも対応可能な病院が近くにあると安心です。

地域の病院マップは、各自治体の健康福祉課などで確認できます。

また、全国病院検索サイトなどの活用も便利です。

スーパーやコンビニまで徒歩で行けるか

日常の買い物が苦にならない環境かを確認しましょう。

徒歩10分以内にスーパーやドラッグストアがあると生活がしやすくなります。

高齢者向けの宅配サービスが利用できるかもポイントです。

特に地方では車が必要な場所も多いため注意が必要です。

地域に高齢者の見守りサービスがあるか

地域包括支援センターや民間団体による見守りサービスが受けられるかは大きな安心材料です。

「見守りネットワーク」や「安否確認システム」などがあるかを確認しましょう。

一人暮らしの不安を軽減できるため、非常に重要です。

各自治体の高齢者福祉課のホームページで情報を確認しましょう。

バスや電車の本数が多いか

移動手段が限られる老後には、公共交通機関の利便性が重要です。

バス停までの距離、電車の本数、割引制度の有無などを調べておきましょう。

高齢者割引や福祉乗車証などがある自治体も多く、経済的にも助かります。

例えば、東京都の福祉乗車証制度は代表例です。

自宅周辺の治安がよいか

夜間の治安や地域の犯罪件数も調べておきましょう。

警察庁の犯罪統計資料や、自治体の防犯マップが参考になります。

安心して外出できる街かどうかは、老後の暮らしにおいて重要な要素です。

人通りの多さや、街灯の数なども目安になります。

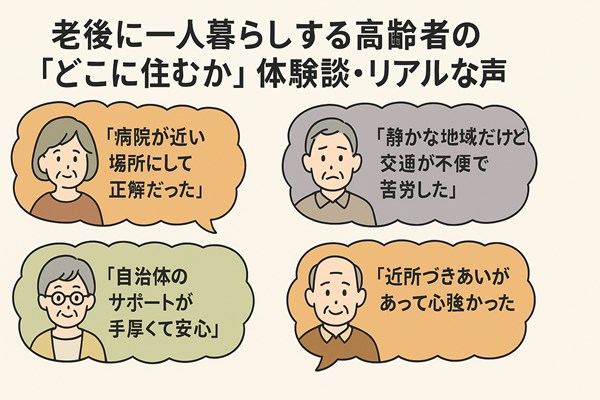

老後に一人暮らしする高齢者の「どこに住むか」体験談・リアルな声

実際に一人暮らしをしている高齢者のリアルな声は、住まい選びの大きな参考になります。

ここでは、実際の声から分かる「住んで良かった点」「困った点」をご紹介します。

「病院が近い場所にして正解だった」

「持病があるので、近くに総合病院がある場所に決めました。通院が楽で助かっています」

「転倒して救急搬送されたことがあり、病院が近い安心感をあらためて実感しました」

医療へのアクセスの良さは、老後の暮らしの基盤と言えそうです。

距離だけでなく、対応時間や科の充実度もチェックポイントです。

「静かな地域だけど交通が不便で苦労した」

「環境はとても良いのですが、バスの本数が少なくて外出が億劫に…」

「買い物も車が必要で、運転をやめてからは不便さを感じています」

自然豊かな場所でも、交通の利便性を重視すべきという声が多く聞かれます。

高齢者の免許返納後の生活も見越した選択が大切です。

「自治体のサポートが手厚くて安心」

「見守りサービスや福祉乗車証など、市のサポートに助けられています」

「何かあった時に頼れる制度や人がいるかどうか」が、住まい選びの決め手になっているようです。

地域の福祉情報は、市役所の窓口やホームページで確認できます。

近年は移住者向けの支援策も充実しています。

「近所づきあいがあって心強かった」

「一人暮らしでも、隣人や町内会の人が声をかけてくれるので安心です」

地域とのつながりが孤独を防ぎ、精神的な安心感を与えてくれるという意見も多いです。

昔ながらのコミュニティが残るエリアは、こうした点でメリットがあります。

地域活動に参加することで、生きがいにもつながります。

まとめ:老後の一人暮らしはどこに住むのが安心かをしっかり考えよう

老後の一人暮らしは、「どこに住むか」で安心感も生活の質も大きく変わります。

医療・交通・買い物・地域支援の4つの柱を基に、自分に合ったエリアを探すことが大切です。

全国には、住みやすさと支援制度を兼ね備えた街が多くあります。

自分らしい老後のために、情報を集めてじっくり検討しましょう。

この記事が、あなたの安心できる住まい選びの一助となれば幸いです。