高齢化が進む日本社会では、老人ホームのニーズがますます高まっています。

しかし、いざ入居を検討するときに気になるのが「費用は誰が払うのか?」という問題です。

自己負担なのか、それとも家族が支払う必要があるのか、その境界線を知っておくことは、将来的なトラブル回避のためにもとても重要です。

老人ホームの費用は誰が払う?基本的な仕組みを知ろう

老人ホームの費用負担の仕組みは、施設の種類や介護の必要度によって異なります。

まずは基本的な費用構造と、その中で誰が何を支払うのかを整理してみましょう。

入居一時金・月額費用の違いを理解する

老人ホームの費用には、大きく分けて「入居一時金」と「月額費用」があります。

入居一時金は、主に民間の有料老人ホームで求められるもので、数十万円から数千万円に及ぶこともあります。

一方で月額費用は、施設に滞在する間、毎月発生するもので、食費、居住費、介護費などを含みます。

特別養護老人ホームなどの公的施設では、入居一時金が不要な場合も多いため、施設選びの際にはその違いをしっかり確認しましょう。

介護保険が適用される部分とされない部分

老人ホームの費用の一部は、介護保険によって賄われます。

たとえば、介護サービスを受ける際の費用(介護サービス費)については、要介護認定を受けていれば保険適用となり、自己負担は1〜3割です。

ただし、居住費、食費、日用品費などは介護保険の対象外で、全額自己負担となります。

詳細は厚生労働省の「介護保険制度について」を参照してください。

民間施設と公的施設での費用の違い

民間の有料老人ホームは、サービスの質や自由度が高い分、費用も高額になる傾向があります。

一方、公的施設(特養、老健など)は、所得に応じて費用が軽減される仕組みがあり、低所得の方でも利用しやすいのが特徴です。

例えば、特別養護老人ホームでは月額約6万円〜15万円程度で利用可能ですが、民間の施設では月額20万円以上かかる場合もあります。

公益社団法人全国老人福祉施設協議会の資料も参考になります。

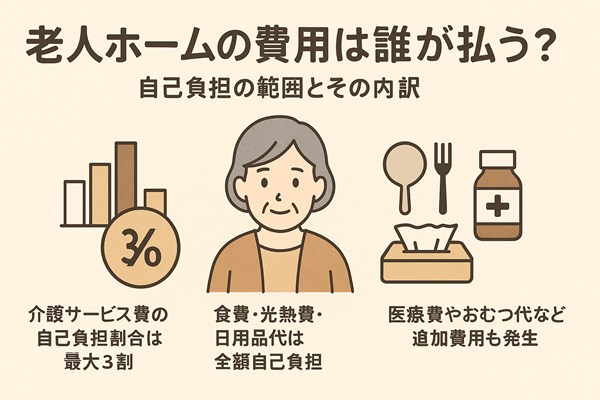

老人ホームの費用は誰が払う?自己負担の範囲とその内訳

多くの場合、本人の年金や貯金などから費用を支払いますが、全てが保険でまかなえるわけではありません。

ここでは自己負担として求められる費用の内訳について詳しく見ていきましょう。

介護サービス費の自己負担割合は最大3割

介護保険を利用したサービスの自己負担割合は、所得によって異なります。

原則1割負担ですが、年収280万円以上の方は2割または3割負担となります。

例えば、月に10万円の介護サービスを受けた場合、自己負担は1〜3万円程度になります。

高所得者は自己負担が増えるため、早めにプランを立てることが大切です。

詳しくは介護サービス情報公表システムをご参照ください。

食費・光熱費・日用品代は全額自己負担

老人ホームに入居すると、生活に必要な基本的な費用も発生します。

食費は1日3食で1,500円〜2,000円程度、光熱費は月に5,000円〜1万円、日用品代も月5,000円前後かかります。

これらは介護保険ではカバーされないため、全額自己負担になります。

月額で合計3万円〜5万円程度は生活費として必要になると考えられます。

医療費やおむつ代など追加費用も発生する

体調が不安定な方や、医療的ケアが必要な方は、医療費が多くかかることもあります。

医師の往診、薬代、処置費用などが該当し、健康保険で一部カバーされるものの、自己負担も発生します。

また、紙おむつなどの介護用品も別途購入が必要で、月に5,000円〜1万円かかることがあります。

費用計画を立てるうえで、これらの変動費にも注意が必要です。

老人ホームの費用は誰が払う?家族が負担するケースとは

本人の資産だけでは足りない場合、家族が補填するケースも少なくありません。

ここではどんな場合に家族が支払う必要があるのか、その具体例を紹介します。

本人の年金や資産だけでは足りない場合がある

年金収入だけでは、月額20万円を超える老人ホームの費用を賄うのが難しい場合もあります。

たとえば、国民年金のみで月5万円程度の収入しかない場合、大きく不足してしまいます。

不足分を子どもが援助するという形で家族が費用負担することになります。

そのため、事前に本人の収支状況を把握しておくことが大切です。

親の扶養義務が民法で定められている

民法877条では「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」とされています。

つまり、親子間では経済的援助を求められる法的根拠があるということです。

ただし、すべてのケースで支払い義務が発生するわけではなく、扶養能力の有無なども判断材料となります。

法的な内容については法務省の「民法における扶養義務」も参考にしてください。

入居時に連帯保証人を求められる施設が多い

多くの老人ホームでは、入居契約時に家族などを連帯保証人として立てることが求められます。

連帯保証人になれば、本人が支払えない場合に代わりに費用を支払う義務が生じます。

保証人になる前には、施設の契約書内容をしっかり確認し、責任の範囲を明確にしておくことが重要です。

トラブルを避けるためにも、弁護士や専門家に相談することをおすすめします。

老人ホームの費用は誰が払う?成年後見制度や扶養義務の影響

本人の判断能力が低下した場合、成年後見制度の利用や扶養義務の有無が支払い判断に大きく関わってきます。

支払いや契約の責任範囲を明確にするためにも、法律に基づいた制度の理解が必要です。

成年後見人が財産管理と費用負担の判断を行う

認知症などで判断能力が低下した場合、家庭裁判所の申し立てにより成年後見人が選任されます。

成年後見人は本人の財産を管理し、老人ホームの契約や支払いに関する意思決定を代行する立場です。

後見人がつけば、家族に代わって施設との契約手続きや費用支払いを行うことが可能になります。

詳細は法務省の「成年後見制度の概要」を参考にしてください。

親族に扶養義務があると判断されるケースがある

家庭裁判所の判断や施設との契約内容によっては、親族に扶養義務があると見なされる場合もあります。

この場合、老人ホームの費用の一部を親族が負担しなければならない可能性があります。

ただし、扶養義務は無制限ではなく、収入や生活状況に応じて判断されます。

自分に扶養義務があるかどうか心配な場合は、法テラスなどで無料相談を受けるとよいでしょう。

家庭裁判所の判断で支払い責任が分かれる

本人が自分で判断できない状況にある場合、家庭裁判所が後見人を立て、財産の使い道や支払い責任を決定します。

家族が勝手に本人の財産を使って支払うことは、法律上問題になることもあるため、後見制度を正しく利用することが大切です。

また、親族間で費用負担に関するトラブルが発生した際も、家庭裁判所で調停が行われることがあります。

法的手続きを通じて、費用分担のあり方を明確にすることができます。

老人ホームの費用は誰が払う?支払いトラブルにならないための対策

費用負担をめぐって家族間や施設とのトラブルが発生するケースも少なくありません。

未然に防ぐためには、契約や費用に関する情報をしっかり確認し、事前に家族で話し合いをしておくことが不可欠です。

契約前に費用の詳細をしっかり確認することが重要

老人ホームに入居する前に、初期費用や月額費用、追加費用の詳細を確認することは非常に重要です。

施設によっては、パンフレットに記載されていない細かな費用が発生する場合もあります。

契約書や重要事項説明書をしっかり読み、不明点は職員に質問することがトラブル防止につながります。

消費者庁の「高齢者施設との契約に関する注意点」も参考にしてください。

家族間で費用分担について話し合っておくべき

兄弟姉妹などの家族がいる場合、誰がどれだけ費用を出すかを明確にしておくことが大切です。

曖昧なままにしておくと、後から「なぜ私だけが支払っているのか」と不満が出る原因になります。

話し合いの記録を残しておく、可能であれば費用分担に関する覚書を作成しておくと安心です。

トラブルを未然に防ぐためにも、早めに話し合いの場を設けましょう。

トラブル時には地域包括支援センターに相談できる

費用負担や契約内容で困ったときには、各自治体の「地域包括支援センター」に相談するのが有効です。

地域包括支援センターでは、社会福祉士やケアマネージャーなどが無料で相談に応じてくれます。

施設選びから費用負担、トラブル対応まで幅広く支援してくれるため、まずは相談してみることをおすすめします。

最寄りの支援センターは厚労省のWAM NET地域包括支援センター一覧から探せます。

老人ホームの費用は誰が払う?公的支援や補助制度の活用方法

費用負担を軽減するためには、介護保険制度や各種公的支援を積極的に活用することが重要です。

制度を知っているかどうかで、負担額に大きな差が生まれます。

介護保険サービスを最大限利用することができる

介護保険制度は、一定の条件を満たせば介護サービスの多くが1〜3割負担で利用できます。

要介護認定を受けることが前提条件で、認定レベルに応じてサービス上限額が異なります。

サービスを最大限に活用することで、自費負担を減らすことができます。

申請手続きは市区町村の介護保険担当窓口で行います。

詳細は厚生労働省:介護保険制度の概要を確認してください。

高額介護サービス費制度を利用すれば自己負担が軽減される

月ごとの自己負担額が一定額を超えると、超過分が払い戻される「高額介護サービス費制度」があります。

所得に応じた自己負担上限が設定されており、たとえば住民税非課税世帯では月額15,000円の上限があります。

多くのサービスを利用しても、一定以上は支払わなくて済むため、非常にありがたい制度です。

詳しくは大阪府介護情報サービスなど各自治体のHPで確認できます。

生活保護受給者向けの入居支援もある

収入や資産がまったくない高齢者には、生活保護を利用することで特定施設への入居が可能になります。

この場合、生活扶助費や住宅扶助費から施設費用が支給され、自己負担なしで入居できることもあります。

生活保護でも受け入れ可能な施設は限られますが、公的支援によって最低限の生活を守ることができます。

制度の詳細は厚生労働省:生活保護制度をご覧ください。

老人ホームの費用は誰が払う?実際の事例で見る負担の分かれ方

ここでは、実際に老人ホームへ入居した高齢者とその家族のケースを紹介します。

実例を見ることで、自分たちの場合の負担や備え方の参考になります。

年金で賄える範囲の施設に入居したケース

70代男性が月額年金14万円で特別養護老人ホームに入居。

月額費用12万円程度で収支がギリギリながらも、自己年金で賄えたため、子どもの負担はゼロ。

公的施設を選ぶことで、年金のみでも生活可能なケースがあります。

初期費用も不要だったため、無理なく入居が実現しました。

子どもが生活費の一部を負担したケース

80代の母親が民間の介護付き有料老人ホームへ入居。

年金だけでは足りず、月額費用20万円のうち6万円を息子が補填。

話し合いにより兄弟3人で費用分担し、家族全体で負担を軽減しました。

入居前にしっかり打ち合わせをしておいたことが、スムーズな費用分担につながりました。

成年後見人が支払い管理を担ったケース

認知症の父親に後見人が選任され、施設との契約や支払いはすべて後見人が担当。

父親の預貯金と年金から支払われ、家族の金銭的な負担はなし。

家庭裁判所の監督のもと、適正に財産が管理されたことで、親族間のトラブルも起こりませんでした。

後見制度の正しい利用により、安心して介護に集中することができました。

まとめ|老人ホームの費用は誰が払う?自己負担と家族負担の境界線を理解しよう

老人ホームの費用は複雑ですが、基本構造を理解すれば見通しが立てやすくなります。

自己負担と家族負担の境界を明確にし、トラブルを未然に防ぎましょう。

基本的な費用構造を理解することが重要

入居一時金、月額費用、自己負担割合など、費用の内訳を把握することで、予算管理がしやすくなります。

施設ごとの特徴やサービス内容をしっかり比較検討することも忘れずに。

自己負担と家族負担のバランスを明確にすることが大切

年金や資産で賄える部分と、家族が支援すべき部分を事前に話し合っておくことが重要です。

書面での覚書や契約書確認も、トラブル防止につながります。

公的支援を上手に活用して負担を減らす工夫が必要

介護保険、高額介護サービス費制度、生活保護などを活用することで、自己負担を大幅に軽減できます。

情報を集め、必要な制度を適切に使うことが、経済的な不安を減らす第一歩です。